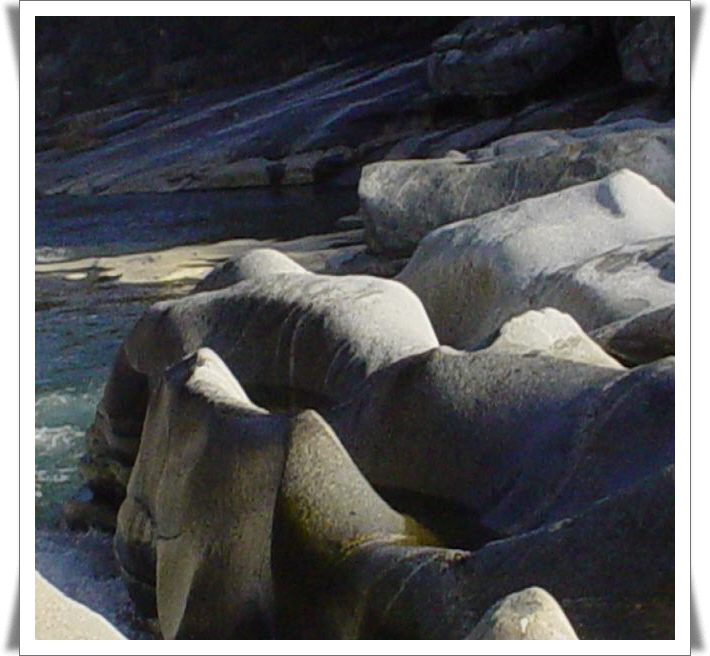

겨울, 찬 물에 엎디어 나신으로, 숨죽여 울고 있는 듯한 바위들을 보며......

연민/憐憫 詩/ 이 요조 가자. 우직한 너럭 바위로 고집뿐인 어느 날 길 가던 나그네, 문득 불러 세우고는 그러나 넌즈시 말 건네준 그 일이, 내겐 마지막...행운이었어 주저 앉은 김에 쉬고있는 내게 비친 풍경화, 나는 그 두 가지 푸른빛을 동시에 다 본 게야 그래 가자 우리 함께, 저기 강물과 아우라져 만나는 모롱이를 돌아 돌아가면 바람이 차다. 내 따뜻한 손을 곧 네게 내밀 테니.. 잠시만..잠시만...견디렴,

우리, 떠나야 할 시간이 다가왔다

서둘러 가자꾸나!

모진 채찍에 궁굴어진 네 裸身의 등을 보며

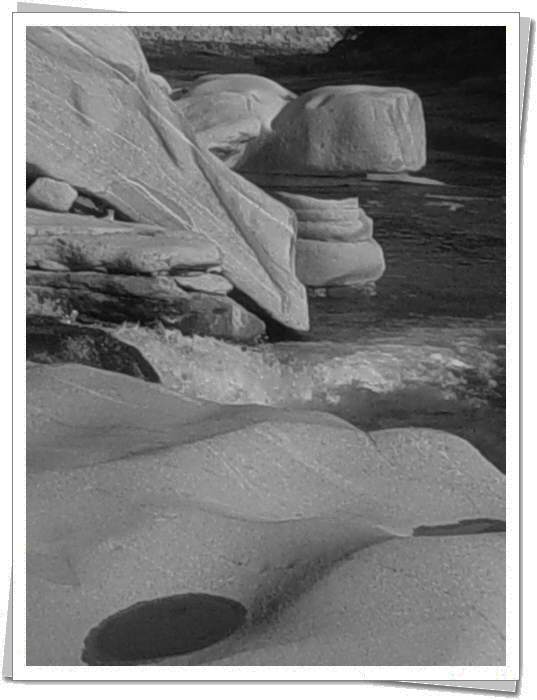

빙점이 아픈 세상을 미련 없이 버리려

먼-길 서둘러 떠날 채비를 해야겠다.

'이별'이란 두 글자를 주머니 속에 노잣돈으로 챙겨넣어,

너는 항상 바보다.

차라리 네가 엎디인 긴- 세월의 인고가

그래 이제야 생각하니 바로 그거더구나 '연민'

수 천년 아니 수 만년을 닦아 쓸어 내려도

떠내려가지도 흔들리지도 않고

숨죽여 꿈쩍도 않고 엎디었다가

나를

뜬금없이 넌, 하늘빛이, 물빛이 곱지 않냐고 물었다.

그 말에 가던 길 멈추고 퍼뜩 정신차려 고개를 돌려보니

그제야 나는 끝없이 이어진 방죽 길 안에 갇혀있었고

푸른 하늘의 눈부심에 핑글~ 주저앉고 만다.

정말 내 삶에 있어 진실로 감사할 행운이었지

절망에 감염된 감옥을 그제야 부수기 시작했어

떠나자 내게 지름길을 안내해 다오

어둔한 내 발이 미끄러지지 않게

물이끼를 걷어내고 흙이나 솔솔-뿌려다오

희망이 두려운 자들은 지켜만 보면된다. .

그래 맞아 바로 거기 서서 늘 눈이 짓무르도록

자유를 향해 기립해서 기다리는 '연민'

나는 그를 꼭 만나야한다.

나는 알몸인 그에게로 가서

내 체온이 녹아있는 속저고리를 벗어 입히고

바람조차도 자유로운 하늘을 향해

어린 새가 날개 짓을 익혀 하늘을 비상할 때까지

우린 부둥켜안은 채 쨍하게 얼어붙은 시린 하늘을 이고

스적 스적 걸어 떠날 것이다.

차디찬 그대,

' 곡운구곡(강원도 화천)에 누운 겨울 바위들'을 보며

중얼거리다. 2003, 11월 30일 Photo by Lee yojo

'이요조의 詩畵集 > 이요조 戀詩 모음집' 카테고리의 다른 글

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

|---|---|

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

| 거꾸로 흐르는 江 (0) | 2004.09.21 |

| 섬의 가을 (0) | 2004.09.05 |

| 조선소 배 1 (0) | 2004.09.01 |