|

남도여행기 첫째 날에

광주를 거쳐, 해남에 왔더니 동백이

지천~

해남에서 쓴 편지

급한일로 떠나왔다. 집안일의 출장길인 셈이다. 배낭하나 달랑메고, 해남땅을 밟아보기는 난생 처음이라...약간은 두렵고 또는 아름다운 남도의 첫 여행길이다. 일단 광주까지 KTX로 내려왔다. 난생 처음 낯선 곳으로 미지의 세계로 혼자, 떠난 여행인 셈이다. 용산서 광주까지도 말만 ktx 지 시간은 그저 그런 거 같았다. 부산까지가 2시간 40분 광주는 15시 15분에서 17시 45분 도착이니 2시간 30분 소요된다. 부리나케 오늘 안으로 해남으로 가야하는데...가는 도중에 조금 변동이 생겼다. 내일 아침까지 도착해도 될 것 같았다.

어차피 밤시간이고 여유시간이 좀 생긴 나는 도착 15분 전 쯤 동안 감감하게 잊고 살았던 친구에게 전화를 했다. 역에 픽업하러 먼저 나와있었다. 정말 몇 년만인지, 친구와 마지막 본지는 여러해 되었지만 친구의 식성이 기억이나서 고깃집으로 향했다. 광주 신시가지는 둘 다 잘 몰랐지만 시청 부근을 중심으로 순회하여 고깃집을 골라 앉았다.

반찬도 그런대로 맛깔지고 특히 고기를 먹고난 뒤 냉면대신 누룽지탕을 시켰더니 속이 편안했다. 이야기 하느라..고기를 제대로 먹었는지, 말았는지 아무튼 기억에도

없다. 얼마나 많은 차들이 몰려와 있는지....아무튼 손님이 많이 끓는 집은 재료 자체가 신선하니 더욱 좋다. 역시나 잘 골라 선택한 식당이 틀림없었음을 다시 한 번 확인한 셈이다.

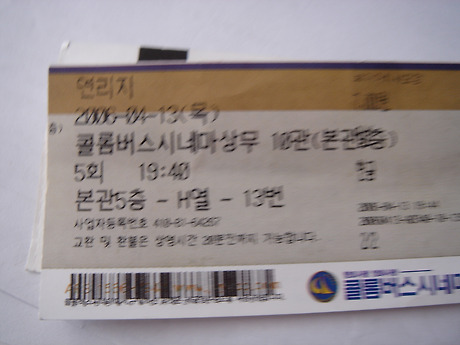

격조했던 동안 친구는 어머님도 돌아가셨고 삶의 변화가 무척 많았다. 식사 후 어디 따로 갈 데가 마땅찮아 바라보이는 곳, 콜롬버스시네마 가까운 곳으로 슬슬 이야기꽃을 피우며 이동했다. 나는 괜스레 멀리 떠나왔다는 야릇한 흥분의 피곤함도 풀겸, 그저 멜로물같은 편해서 좋을 것 같아 선택한 "연리지"라는 영화였다. 참으로 제작비도 얼마 들이지 않은 게으른 영화였다. 단지, 조금 이름났다는 여배우 하나 꼭두각시로 앞세워 놓고....영화는 그저 그랬다.

영화를 보고 돌아나오는 빌딩의 계단이 나무 계단이다. 우르르 빠져 나가는 뭍 사람들의 구두 발자국 소리가 나무계단을 울리는....소리, 또각또각 꽤나 수선스럽다기 보다 명쾌한 듯 들리는 그 소리는 어느덧, 잠자는 저 기억 뒤편의 기억들....높은 하이힐을 신고 마지막 상영 영화관을 황급히 벗어나던... 나의 젊은 시절 그 때는 통금이 있어서 ....구두소리 또각거리며 바삐 귀가길을 재촉해야 했던, 그런 잊혀진 소중한 기억들이 망막에 보퉁이 한 끝, 매듭이 풀려나 듯 비쳐쳤다

친구는 이 시간에 해남을 가도 어차피 숙박할거면 그 곳은 시골이니 집에서 자고 가라고 말렸지만...한 발이라도 앞 당겨 놓을 욕심에 부지런히 터미널로 향했더니 막차가 기다리고 있었다. 조금 기다렸다가 10시 5분 마지막 버스에 몸을 실었다. 친구는 무척 서운했나보다. 터미널을 빠져나오도록 그 자리에 그대로 서 있었다. 미안했다. 맞벌이 직장만 아니라믄... 나랑 함께 남도여행을 떠나보면 좋을텐데.... 흔들리는 어두운 버스에서 더듬거리며 친구에게 전화를 했다. "이리 바삐 갈꺼믄 뭐다러 왔다냐?" "뭐다러 왔다냐~"는 친구의 볼부은 말이 내내 가슴에 얹혀서 한동안 먹먹하게 막혀있었다. 친구는 함께하지 못하지만 청산도를 꼭 둘러보라는 말만 거듭 다짐시켰다.

해남가는 막차에는 손님도 거의 없었고 나는 배낭을 베고 누워서 휙휙 스쳐가는 하늘을 바라보았다. 보름인가? 휘영청 보름달이 계속 날 따라오고 있다. 먹구름속에 가렸다가 다시금 빼꼼히 얼굴을 내비쳤다가...하기를.... 박목월님의 나그네 시가 자꾸만 입에서 뱅뱅 감돌아 외워졌다.

강나루

건너서

구름에 달 가듯이

길은 외줄기

술 익는 마을마다

구름에 달 가듯이

버스가 정류장에 설 때마다 기사 아저씨가 큰 소리로 일러주는 지역이름들.... 사람들이 하나씩 간간히 타기도 하고 내리기도 하는 어둔운 밤의 낯 선 고장들! 조금씩 그 이름들을 들어보았던 작은 소읍, 소도시들을 지나고 또 지나...밤 11시가 다 되어 해남땅에 도착했다.

해남터미널이래서, 다 왔다고 그래서 내리고 보니 시골처럼 캄캄하다. 나 역시 모든 게 캄캄하다. 잠자러 혼자서 모텔을 찾아들기도 그렇고... 택시가 줄줄이 대기중이길래 일단 올라탔다.

"아저씨~ 가까운 찜질방 좀 찾아 주세요~" "바로 저긴데..." 하며 차를 슬슬 움직이는 아저씨...작은 로타리만 돌자마자 내려주고는 1,800원이다. 터미널 방향에서 고개만 조금 쭈욱-내밀면 보이는 위치다.

택시가 줄줄이 대기 줄을 섰으니...할 수 없는 노릇이란다. 아저씨도 난생처음 가까운데 내려줘 보신다하고. 나도 택시를 가장 최단거리로 타 봤다며 그냥 그냥 웃어주고 내렸다.

지금시각 1:07분 낯선 고장에 와서 나는 낯 선 시간을 보내고 있다. 날이 밝으면 해남 볼 일을 끝마칠 수 있으려나? 옛날부터 가보고 싶었던 보길도나 들어 갈 수가 있을지 모르겠다. 부활절 주일은 꼭 올라가야 하는데...마음이 그리 넉넉하진 않다.

그만 자야겠다. 건조증에 눈이 무척 슴벅거린다.

4월14일 새벽, 이요조 (사진은 며칠 뒤 집에 가서 올리겠음)

▲ 2006년 4월 13일 ‘광주’

▲ 2006년 4월 13일 ‘백화원’ 갈비살 구이 ▲ ‘물김치’

▲ 맑은 선지국

▲ 쌈

▲ 머위나물 ▲ 돌나물 오이무침

▲ 김자반

▲ 김치찜 ▲ 고춧잎김치 ▲ 멸치볶음 ▲ 알타리김치 ▲ 누룽지탕/연이어 카메라 흔들림

▲ 그냥 비디오 한 편 본 느낌!

▲ 해남 터미널 앞 정원에 핀 접동백/한 나무에 두 가지 빛깔의 꽃이 피어난다.

남도여행이 아니라 동백여행이다. 아니 춘백여행이다. 난 말로만 접동백 소리를 들어보았지 여지껏 산다화를 접동백이라 부르는 줄 알았다.

해남 들어서면서 부터 동백은 얼마나 숱한지, 예전에는 홑동백보다 접동백이 더 알아주던 때도 있었단다 (일명, 카네이션동백) 접동백이 훨씬 육감적이다.

허나 홑동백의 단아함, 그리고 열정을 숨긴듯한 매무새! 홑동백은 절대로 활짝 벙글어 피지 않는다. 미소를 입가에 빼 문 처자들(아가씨)처럼 반쯤 입을 열었다가 시들기 전에 툭! 하고 떨어진다. 불현듯 피었다가 불현듯 진다. 홑동백은....

접동백은 화려하고 육감적이다. 대신 나무에서 가지에서 시들어 있는 걸 종종보게된다. 접동백의 만개후 시듦이 허무하다면 홑동백의 낙화는 애처로움이다.

요즘엔 다시 홑동백을 쳐준다며(알아준다는) 이야기 한다. (볼일을 마친 후, 얼마간 해남 안내를 자처하신분 말씀이...)

툭-툭- 떨어져 쌓이는 동백처럼 내 일도 그렇게 애처로움 속에 마무리져 졌다. 일일히 열거하여 이야기 할 수 없는 일이지만....혼돈속의 미망이다.

일을 마무리한 나는 이제 남도 여행을 떠나야 한다.

혼자....

혼자다.

마치 남쪽으로 화사하고 밝은 꽃마중을 나온 듯 하다.

2006년 4월 14일 이요조 해남에서,

|

'여행발전소 > 전라도' 카테고리의 다른 글

| 청산도! 나비가 드디어 청산을 찾아들다. (0) | 2006.05.08 |

|---|---|

| 두륜산 고계봉 진달래 그 넘어~ (0) | 2006.04.24 |

| 아름다운 남도 섬 여행기/1 (0) | 2006.04.18 |

| 해남에서 쓴 편지 (0) | 2006.04.14 |

| 봄은 어디서부터 오는가 / 매화축제 (0) | 2006.03.21 |