|

| |

네가 이 세상에 태어나 귀여운 손을 쏘옥 내밀며 연둣빛 미소를 보낼 때 내게도 사랑이 움텄다.

|

'이요조의 詩畵集 > 이요조 戀詩 모음집' 카테고리의 다른 글

| 돌하르방 (0) | 2004.11.19 |

|---|---|

| 감나무 (0) | 2004.11.10 |

| 가을 속으로 들어가기 (0) | 2004.11.08 |

| 그때 그 책, 誤字처럼만.. (0) | 2004.11.02 |

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

|

| |

네가 이 세상에 태어나 귀여운 손을 쏘옥 내밀며 연둣빛 미소를 보낼 때 내게도 사랑이 움텄다.

|

| 돌하르방 (0) | 2004.11.19 |

|---|---|

| 감나무 (0) | 2004.11.10 |

| 가을 속으로 들어가기 (0) | 2004.11.08 |

| 그때 그 책, 誤字처럼만.. (0) | 2004.11.02 |

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

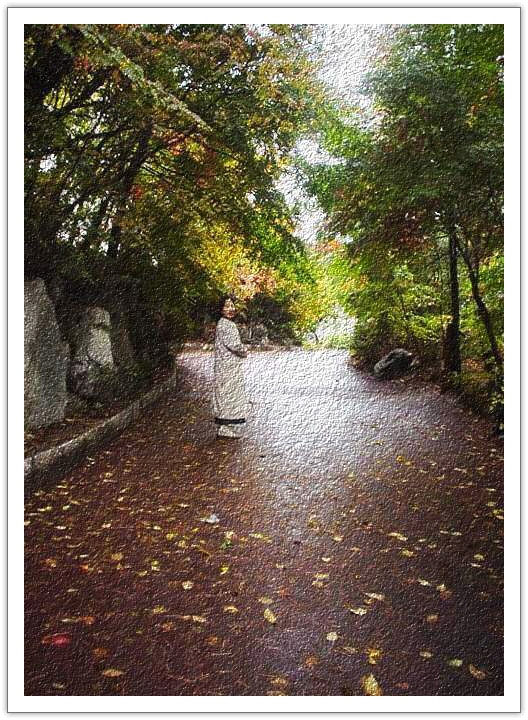

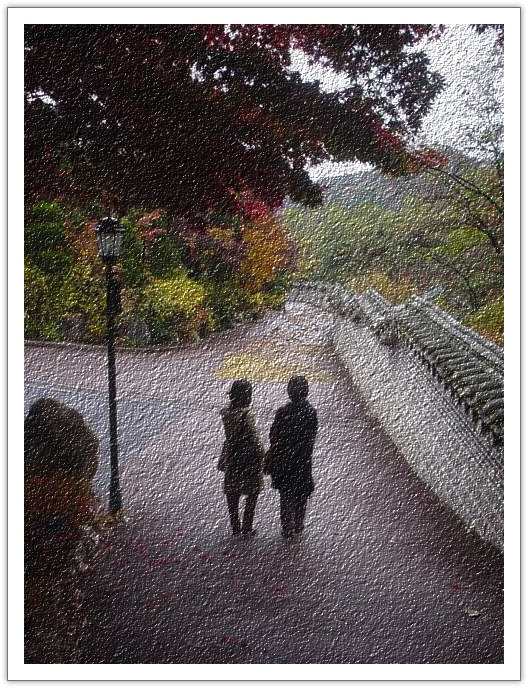

가을 속으로 들어가기

오래된 낡은 가죽가방 하나만

어깨에 달랑 메고 더 늦기 전에

가을 속으로 여행을 떠나자

늘 주방을 벗어나지 못해 양념냄새 절은

질끈 묶은 파마머리 풀어 내리고

깃 세운 버버리 자락 날려도 좋을

겸허함과 감사함이 풍성하도록 일렁이는

저기 저 물든 숲을 지나

가을 속으로 여행을 떠나자

낙엽이 떨어져 곤한 몸을 누이는 날

동안 키워 온 그리움으로

우리 서로 반가이 만나

테라핀油 냄새 묻어날 것 같은

유화처럼 화려한 가을 풍경 속으로

어깨 나란히 하고 들어가자.

단풍으로 물든 숲길을 지나

자연 속으로 손잡고 가보자

너도나도 그 자연의 일부분인 것을

더 늦기 전에

낙엽이 다 떨어져 버리기 전에

가을 속으로 여행을 떠나자.

낡은 가죽가방이

낙엽과 잘 어울릴 것 같은

가을해 비낀 오후에,

글/이 요조

| 감나무 (0) | 2004.11.10 |

|---|---|

| '초록아, 네가 간다면' (0) | 2004.11.09 |

| 그때 그 책, 誤字처럼만.. (0) | 2004.11.02 |

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

♪ 아랫글에 연이어, '박건호와 '시월에 마지막 밤을'

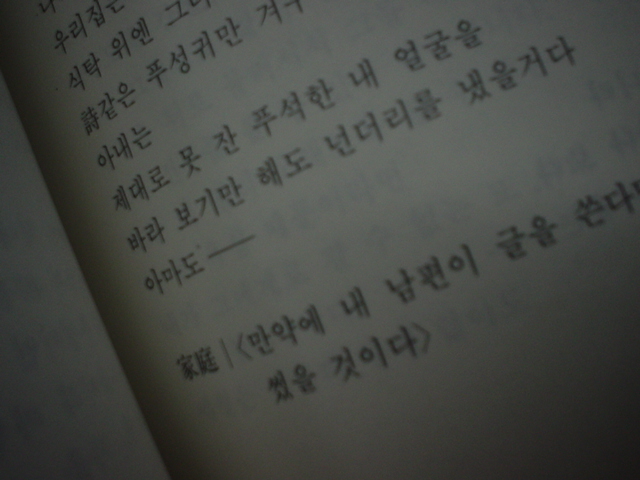

아내

詩 이요조

아내는 자다 말고

詩가 마려우면 슬며시 방을 빠져나간다.

불을 켜기 미안해서다.

'헹, 자다 말고 웬 詩? 지가 무슨 시인이라고'

목구멍에 뱅뱅 걸려도는 소리지만

돈이 안 드는 거라 늘 꿀꺽 삼킨다.

어느 땐 아예 노트를 베게 밑에 두고

어둠 속에서 자다 말고 긁적인다.

비늘이 안 떨어지는 거라 꾹 참아준다.

만약에..만약에 말이다.

거꾸로 내가 詩를 쓴다면 말이다.

우리 집은 가관도 아닐 꺼다.

식탁 위엔 그나마 간간이 오르던

삼겹살 대신 맥없이 詩같은

푸성귀만 겨우 오르내리고

제대로 못 자 누렇게 뜬 푸석한 내 얼굴을

바라보기만 해도 넌더리를 냈을 거다.

아마도...내 아내는,

가정:만약에 내 남편이 글을 쓴다면 아마 틀림없이 이렇게

썼을 것이다.

................................................................................................

가정 (假定)이 가정(家定)으로 바뀌었다.

이 사실을 안 '박 석수'씨는 책을 다시 보내주면 인쇄 스티커를 덧붙이는

작업을 해서 다시 보내주겠다고 했다.

그러나..... 번거로운 일이라 포기했다.

빠른 소포로 인쇄 활자紙를 보내왔건만... 대충 붙이다 말았다.

어제...오랜만에 묵은 책을 뒤졌다.

'박 건호'씨가 생각난 김에...

'박석수' 그도 건강하게 어딘가에 살아있다면 참 좋겠다.

가정 (假定)이 아니라...

그의 행복한 가정(家定)에서...................................................../이 요조

※원문......약간의 수정

http://ncolumn1.daum.net/dist/commentLogin?eid=0KaI5&sid=02GYe&skin=t02&color=gr

'박건호와 '시월에 마지막 밤을' /아랫글 참조

| '초록아, 네가 간다면' (0) | 2004.11.09 |

|---|---|

| 가을 속으로 들어가기 (0) | 2004.11.08 |

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

| 겨울연민(憐憫) (0) | 2004.10.09 |

|

| 가을 속으로 들어가기 (0) | 2004.11.08 |

|---|---|

| 그때 그 책, 誤字처럼만.. (0) | 2004.11.02 |

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

| 겨울연민(憐憫) (0) | 2004.10.09 |

| 거꾸로 흐르는 江 (0) | 2004.09.21 |

|

Music:

헨델의 "‘나무 아래서'

‘라르고’로 잘 알려진 헨델의 오페라 ‘세르세’중 ‘옴 브라 마이푸’

▶◀나비야 청산 가자▷◁

뉴스레터 여러님들..항상 감사드립니다.

되잖은 글로 메일함이나 채우고 있는 무례를 범하는 건 아닌지...

날씨가 차군요

감기 조심하시구요. 멋진..만추의 시월을 보내게 되시길 바랍니다.

차후 좋은 글로 찾아뵙도록 백분 노력하겠습니다.

감사합니다.

이요조드림

| 그때 그 책, 誤字처럼만.. (0) | 2004.11.02 |

|---|---|

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

| 겨울연민(憐憫) (0) | 2004.10.09 |

| 거꾸로 흐르는 江 (0) | 2004.09.21 |

| 섬의 가을 (0) | 2004.09.05 |

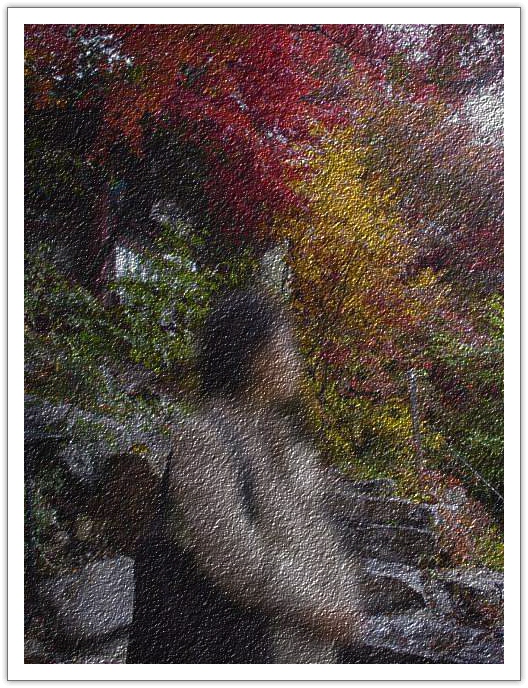

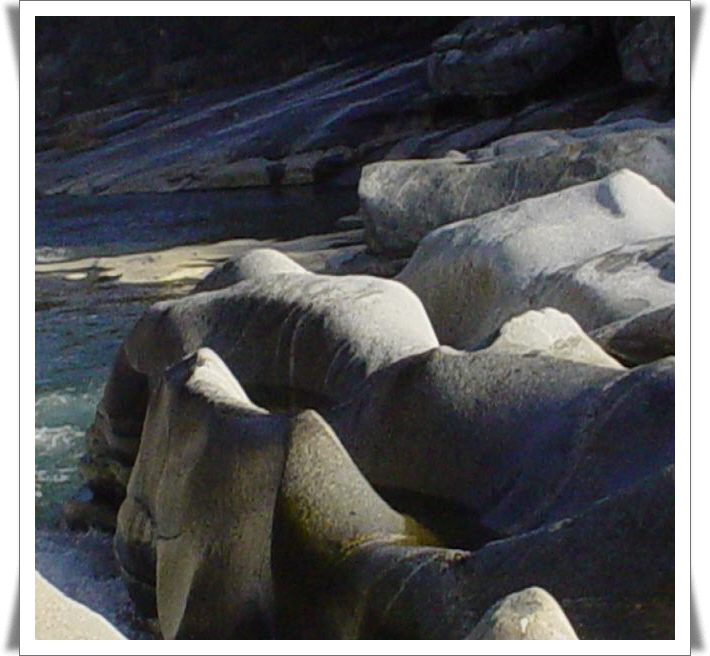

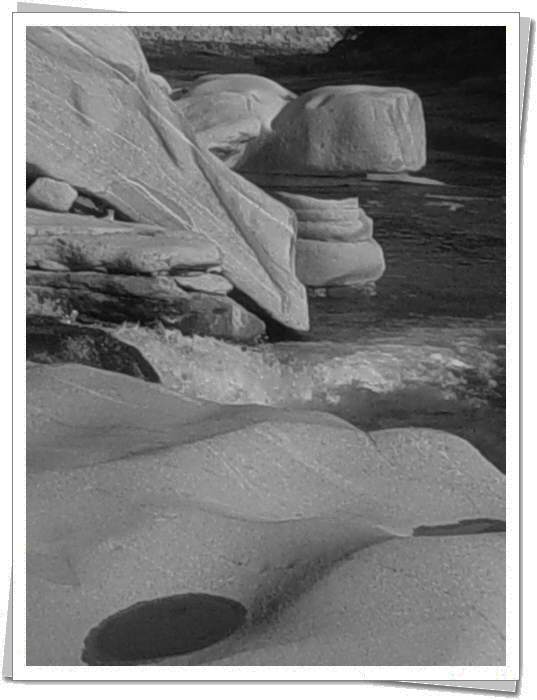

겨울, 찬 물에 엎디어 나신으로, 숨죽여 울고 있는 듯한 바위들을 보며......

연민/憐憫 詩/ 이 요조 가자. 우직한 너럭 바위로 고집뿐인 어느 날 길 가던 나그네, 문득 불러 세우고는 그러나 넌즈시 말 건네준 그 일이, 내겐 마지막...행운이었어 주저 앉은 김에 쉬고있는 내게 비친 풍경화, 나는 그 두 가지 푸른빛을 동시에 다 본 게야 그래 가자 우리 함께, 저기 강물과 아우라져 만나는 모롱이를 돌아 돌아가면 바람이 차다. 내 따뜻한 손을 곧 네게 내밀 테니.. 잠시만..잠시만...견디렴,

우리, 떠나야 할 시간이 다가왔다

서둘러 가자꾸나!

모진 채찍에 궁굴어진 네 裸身의 등을 보며

빙점이 아픈 세상을 미련 없이 버리려

먼-길 서둘러 떠날 채비를 해야겠다.

'이별'이란 두 글자를 주머니 속에 노잣돈으로 챙겨넣어,

너는 항상 바보다.

차라리 네가 엎디인 긴- 세월의 인고가

그래 이제야 생각하니 바로 그거더구나 '연민'

수 천년 아니 수 만년을 닦아 쓸어 내려도

떠내려가지도 흔들리지도 않고

숨죽여 꿈쩍도 않고 엎디었다가

나를

뜬금없이 넌, 하늘빛이, 물빛이 곱지 않냐고 물었다.

그 말에 가던 길 멈추고 퍼뜩 정신차려 고개를 돌려보니

그제야 나는 끝없이 이어진 방죽 길 안에 갇혀있었고

푸른 하늘의 눈부심에 핑글~ 주저앉고 만다.

정말 내 삶에 있어 진실로 감사할 행운이었지

절망에 감염된 감옥을 그제야 부수기 시작했어

떠나자 내게 지름길을 안내해 다오

어둔한 내 발이 미끄러지지 않게

물이끼를 걷어내고 흙이나 솔솔-뿌려다오

희망이 두려운 자들은 지켜만 보면된다. .

그래 맞아 바로 거기 서서 늘 눈이 짓무르도록

자유를 향해 기립해서 기다리는 '연민'

나는 그를 꼭 만나야한다.

나는 알몸인 그에게로 가서

내 체온이 녹아있는 속저고리를 벗어 입히고

바람조차도 자유로운 하늘을 향해

어린 새가 날개 짓을 익혀 하늘을 비상할 때까지

우린 부둥켜안은 채 쨍하게 얼어붙은 시린 하늘을 이고

스적 스적 걸어 떠날 것이다.

차디찬 그대,

' 곡운구곡(강원도 화천)에 누운 겨울 바위들'을 보며

중얼거리다. 2003, 11월 30일 Photo by Lee yojo

| 눈물바람 (0) | 2004.10.20 |

|---|---|

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

| 거꾸로 흐르는 江 (0) | 2004.09.21 |

| 섬의 가을 (0) | 2004.09.05 |

| 조선소 배 1 (0) | 2004.09.01 |

|

|

| 바다소리로 우는 소라고동 (0) | 2004.10.16 |

|---|---|

| 겨울연민(憐憫) (0) | 2004.10.09 |

| 섬의 가을 (0) | 2004.09.05 |

| 조선소 배 1 (0) | 2004.09.01 |

| 직녀/이라크네 (0) | 2004.08.27 |

|

|

섬의 가을

가을하늘이 성큼 높아지면서

수숫대는 매일 하릴없이 나르는 갈매기를 쳐다 보느라 목만 길게 늘어졌다.

자월도! 엄마의 치마자락만큼 그지없이 서해에 뜬 작은 평화로운 섬,

섬 둘이 떨어져 앉아 졸고있는....

이 요조

바다를 배경으로하고 수수는 서로 키를 맞대듯 서걱거리며 아직도 자라나고 있었다. 수수가지 끝에 해풍이 돌다가는 초가을 오후, 머무는 햇살이 마냥 따갑기만 하다.

|